Desde os primeiros tempos, o Cristianismo entendeu que o pecado representa uma ruptura do relacionamento com Deus e com a comunidade, mas que podem ser perdoados e o vínculo refeito mediante um poder dado por Jesus aos apóstolos e seus sucessores (Jo 20,21-23). Ao longo de uma história plena de contradições, arrependimentos e graças, a Igreja vai superando formalismos e desvios, para enfatizar sempre mais a conversão pessoal e o amor de Deus.

A obtenção do perdão dos pecados, na história da Igreja, se desenvolveu de um processo informal e pouco estruturado às práticas penitenciais normatizadas e consolidadas de nossos dias. Os primeiros cristãos já sabiam que a conversão e o subsequente batismo lavavam a culpa anterior, como atesta o Credo niceno-constantinopolitano do século IV: “Professo um só batismo para a remissão dos pecados”. Os pecados graves cometidos posteriormente, porém, rompiam novamente o vínculo de comunhão, demandando um novo passo.

É da natureza humana exigir sinais externos de arrependimento e conversão para refazer o laço rompido. O perdão pode ser dado gratuitamente (aliás, este é o único verdadeiro), mas todo amante sabe o quanto precisa de gestos exteriores tanto para se sentir perdoado quanto para demonstrar seu arrependimento à pessoa amada.

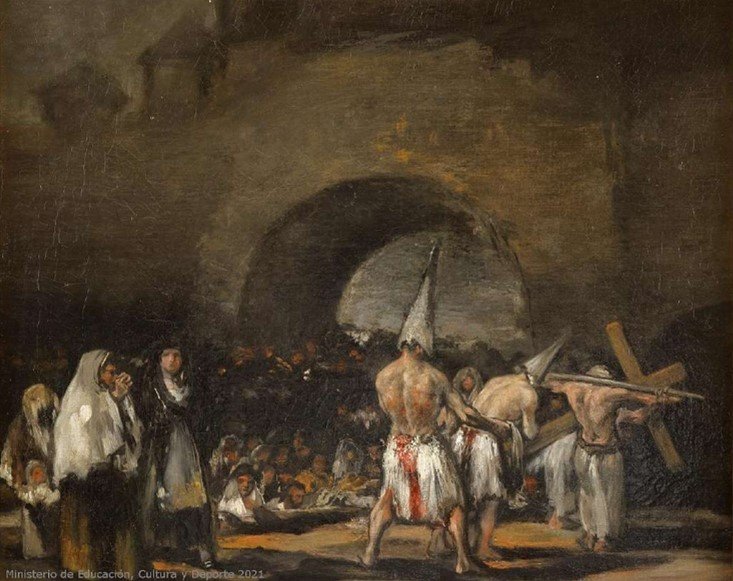

Assim, os já batizados deveriam fazer uma declaração dos pecados graves perante toda a comunidade, seguida de penas rigorosas e muitas vezes públicas, que incluíam jejuns, privação da comunhão, vestimenta de sacos e outros padecimentos. O acento no caráter público não vinha da vontade de envergonhar o pecador – ainda que a humilhação sempre fizesse parte da penitência. O mais importante era o caráter comunional da presença de Deus, por meio da comunidade eclesial: ela toda é vítima do pecado e, como tal deve participar do momento de expiação. Mesmo assim, em 459, o Papa São Leão Magno já alertava os bispos quanto aos excessos que poderiam envolver a confissão pública.

Entre os séculos VI e IX, foi-se consolidando na Europa continental, vinda das ilhas britânicas, uma forma de Confissão totalmente privada, tanto na declaração dos pecados quanto nas penas. Era originada nos mosteiros, em uma prática semelhante à moderna direção espiritual, em que um monge mais experiente orientava os mais jovens e ouvia-lhes a Confissão dos pecados. Também nesse período, começou a se consolidar a ideia de um purgatório, no qual as almas passariam por um processo final de purificação para poderem adentrar o Paraíso – conceito estruturado e reconhecido em sucessivos concílios, como o Quarto de Latrão (1215) e o Segundo de Lyon (1274).

Gestos de expiação. As indulgências se originaram, nessa época, como um meio de aliviar as severas penitências e reduzir a passagem pelo purgatório, praticando para isso atos meritórios de devoção, contrição e caridade. Era, desde as origens, uma prática intimamente ligada ao sacramento da Penitência, por meio do qual a Igreja concederia a remissão das penas temporais associadas ao pecado.

O Papa Urbano II, no Concílio de Clermont, em 1095, prometeu indulgências plenárias para aqueles que participaram das Cruzadas. Tratava-se de praticar um ato bom, ainda que penoso, para aliviar o peso dos pecados. Para os guerreiros, lutar para defender a Cristandade era uma forma de sacrifício possível. Para os ricos, poderia ser desembolsar recursos para as obras de caridade e a edificação da Igreja. Seguindo essa lógica, a peregrinação a lugares santos se constituiu em uma forma de sacrifício que poderia ser oferecido, em teoria, a todos.

No final da Idade Média, as indulgências eram cada vez mais usadas para financiar projetos da Igreja, como a construção de catedrais e o apoio a obras de caridade. No entanto, isso levou a abusos generalizados, com alguns clérigos vendendo indulgências para obter ganhos financeiros em vez de benefícios espirituais. O Quarto Concílio de Latrão, em 1215, tentou conter esses abusos regulamentando a concessão de indulgências.

Valorizando o gesto. No final da Idade Média, uma série de abusos afetavam as práticas, tanto do sacramento da confissão quanto da obtenção de indulgências, como cobrança pelas Confissões, venda de indulgências e critérios subjetivos para a absolvição dos pecados. Esses problemas tiveram sem dúvida influência no êxito da Reforma Protestante, no século XVI. Coube ao Concílio de Trento (1545- 1563) procurar resolver esses problemas, consolidando ainda mais a prática da Confissão privada, definindo claramente o papel do sacerdote, reafirmando a importância do segredo confessional. O Concílio reafirmou a validade das indulgências, mas condenou sua exploração comercial. O Papa Pio V aboliu ainda mais quaisquer transações financeiras relacionadas a indulgências em 1567, enfatizando que elas deveriam estar ligadas exclusivamente a atos de piedade e caridade.

No século XX, o Concílio Vaticano II sublinhou a dimensão eclesial e litúrgica do sacramento da penitência, valorizando seu aspecto de manifestação da misericórdia de Deus e que a reconciliação não é só com Deus, mas também com a comunidade eclesial, ferida pelo pecado (Lumen gentium, LG 11). A constituição apostólica Indulgentiarum Doctrina (1967) normatiza a concessão das indulgências. Explica que, para sua obtenção, é preciso realizar uma obra devidamente qualificada para tal, fazer a Confissão sacramental, receber a comunhão eucarística, orar nas intenções do Papa – além do arrependimento sincero. O foco foi deslocado das coisas e lugares para a ação dos fiéis, enfatizando que são concedidas por meio de atos de virtude.